迎新營完結那天,跟文交換了電話。

迎新營完結那天,跟文交換了電話。

「不過我經常躝街。」他說。

除了文,在迎新營也認識了幾個比較談得來的同學 —— 不知幸或不幸,都是男同學。

一早約了健,在大學火車站會合。

健說:「去蘭香閣食晏,我請,突然好懷念那裡的午餐。」我沒異議。

我們坐在慣常坐的卡位,他一邊吃火腿扒(或可形容為一塊很厚的火腿),一邊分享迎新營經歷:「生物系同學玩得好癲!而且估不到有個女同學,竟然有點似朝岡實嶺!」

朝岡實嶺,現役 AV 女優。「和其他同業比較,她以知性著稱。」(這是健的形容);而事實上,她是大學生。

健的 AV 女優排行榜:1. 庄司美雪、2. 淺倉舞、3. 朝岡實嶺。

以下是他喜愛她們的原因:「庄司美雪,永遠在過程中全情投入堅決;淺倉舞,她的美貌絕非虛無;朝岡實嶺,洋溢知性。」健從來沒唸過文學,竟然押了韻。

「似朝岡實嶺?會不會有點誇張?」

「相曬出來後再給你看。」健正在咀嚼火腿扒,「我好期待大 O!」是的,他有報名參加書院迎新營,五日四夜。

之後一星期,不是留在屋企看小說,就是獨自去好運中心買漫畫,去沙田廣場打機,以及搭火車出過一次旺角,去靈機,去信和 —— 唯獨沒有去 UA6,實在沒甚麼戲想看。有想過不如找文,但好幾次,拿起了電話聽筒,又放低。以前的我,約女同學出街明明好大膽。

1994 年 8 月就此完結。

1994 年 9 月 5 日,開學日。

實不相瞞,有點憂慮。入了心儀的大學心儀的學系,成為金庸系武俠小說家的夢想,邁向了一大步,卻沒有任何喜悅 —— 最喜悅的時候,大概是知道 JUPAS 結果那一天,之後,喜悅程度一直下降,到了迎新營那幾天甚至暴跌;到現在,沒有喜悅,只有憂慮,接近恐懼的憂慮。

憂慮甚麼?新的環境新的同學新的老師新的學習模式。又或,不是為了某些相對具體的事物而憂慮,但總之,每天一睡醒,腦海裡,就湧現著憂慮,直至再次入睡。

9 月 1 日至 9 月 4 日,明明是應該好好珍惜的四天,偏偏,每一天都在憂慮。

惟有去韻彙。新城市廣場 5 樓那一間。地方大,有足夠空間讓我停留。

站在擺英美 CD 的貨架前雙眼嚴重失焦,完全不知自己在看甚麼 —— 當然也因為,根本不認識這些英美樂隊和歌手。

行去擺廣東歌 CD 那邊,雙眼繼續失焦。

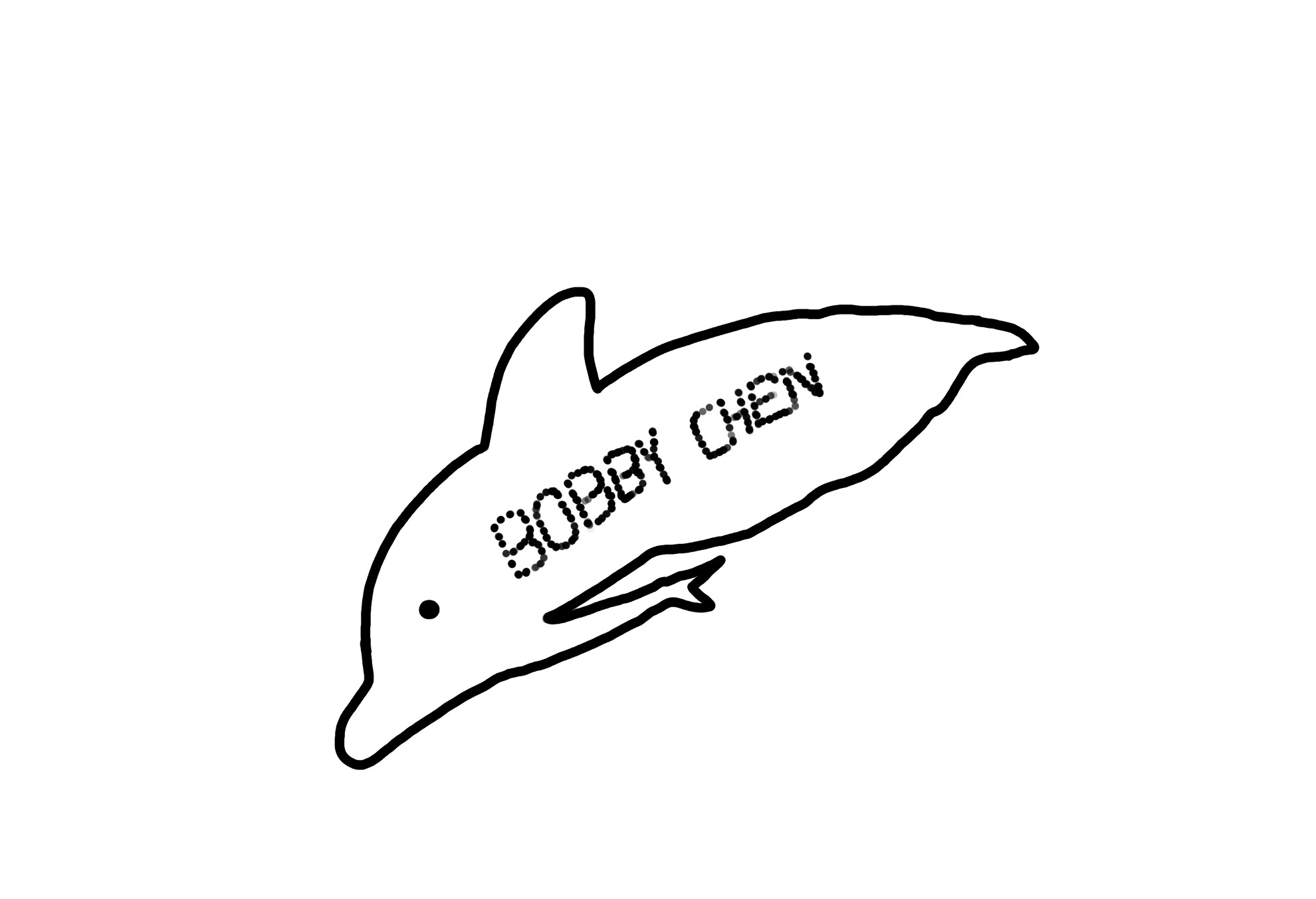

再行去國語歌 CD 貨架,雙眼留意到一條海豚。

海豚上,有一個英文字:BOBBY CHEN。

陳昇。

他推出了新專輯。

「風箏」。

拿起 CD,無意識地,翻去背面看歌名。

第一首歌,「二十歲的眼淚」。

當「二十歲的眼淚」這一組字被我的視覺神經成功傳送至腦袋,再經由不知甚麼方法被我意識認知,一種奇怪的感覺突然產生 —— 是感觸?抑或比較類似感動?連我也不知道。

然後把 CD 拎去收銀處。其實不知道銀包有沒有一百零五元現金。

好彩,裡頭有五張二十元紙幣和四張十元紙幣,以及一元二元硬幣,各六個。

付了 CD 的錢後,還夠錢去哈迪斯,以及搭 81K 返屋企。

打開門,入屋,衫也沒換,便把包著 CD 的透明膠袋撕開,打開 CD 盒,把 CD 放進 CD 機。

前奏及不上「把悲傷留給自己」,但很快,就聽到陳昇的聲音。

20 歲的燭光,映在你柔美的臉上。

驕傲的男人哪,開始了流浪的旅程。

也許路上偶爾會有風,風裡依然有我們的歌。

我的國語水平接近聾啞,惟有一邊看著歌書的歌詞一邊聽。

20 歲的火光,映在你堅定的臉上。

淚乾的男人哪,開始了流浪的旅程。

也許路上偶爾會寂寞,溫柔男人用它來寫歌。

我 19 歲。嚴格來說,那一天聽著這首「二十歲的眼淚」的我仍是 18 歲。

到下個月,10 月,才 19 歲。

由 19 歲變成 20 歲,應該不單純是兩個數字的改變,而是一個階段的終結,另一個階段的開始。情況大概似由中學生變為大學生。

然而,到了 20 歲的時候應該怎麼樣?我不知道(就像,仍然不知道大學生應該怎麼樣)。

畢竟對我來說這個年歲仍是一個不具有實體意義的概念。

陳昇這一首歌卻似乎給了我一點提示,或啟示。

是 20 歲的男人就不再哭泣,

因為我們再找不到原因;

是 20 歲的男人就要會離開,

能夠離開所有柔情的牽絆。

就是不再哭泣 —— 不能夠再哭泣。

事實上,記憶中,升上中學後已經沒哭過。

很早已明白,有些人只消一滴眼淚,已經感覺矜貴;有些人,就算流再多的淚,也絕對不會令別人產生任何感覺。我就是這一類人。

那天,把「二十歲的眼淚」不斷翻聽,打算聽到一個反胃作嘔的地步,但一直沒有,以致只能夠一直聽下去。

是 20 歲的男人就不該哭泣,

因為我們的夢想在他方;

到 40 歲的時候我們再相逢,

笑說多年來無淚的傷痛。

曾經以為 40 歲很遙遠。

原來不遠。