120 年前,港英殖民政府正式接管新界,在大埔旗杆山升起英國旗幟,但遭遇超過 2,000 名新界原居民武裝對抗。英軍軍艦要駛入吐露港還擊,最終反抗軍節節敗退至元朗,短短 6 日傷亡慘重。當時遠在英國的報章是如何報道事件?英軍曾因此佔領深圳墟,更有打算把深圳劃入新界,為何最終作罷?究竟港督對這場動亂的處理方式,如何決定今日香港的面貌?

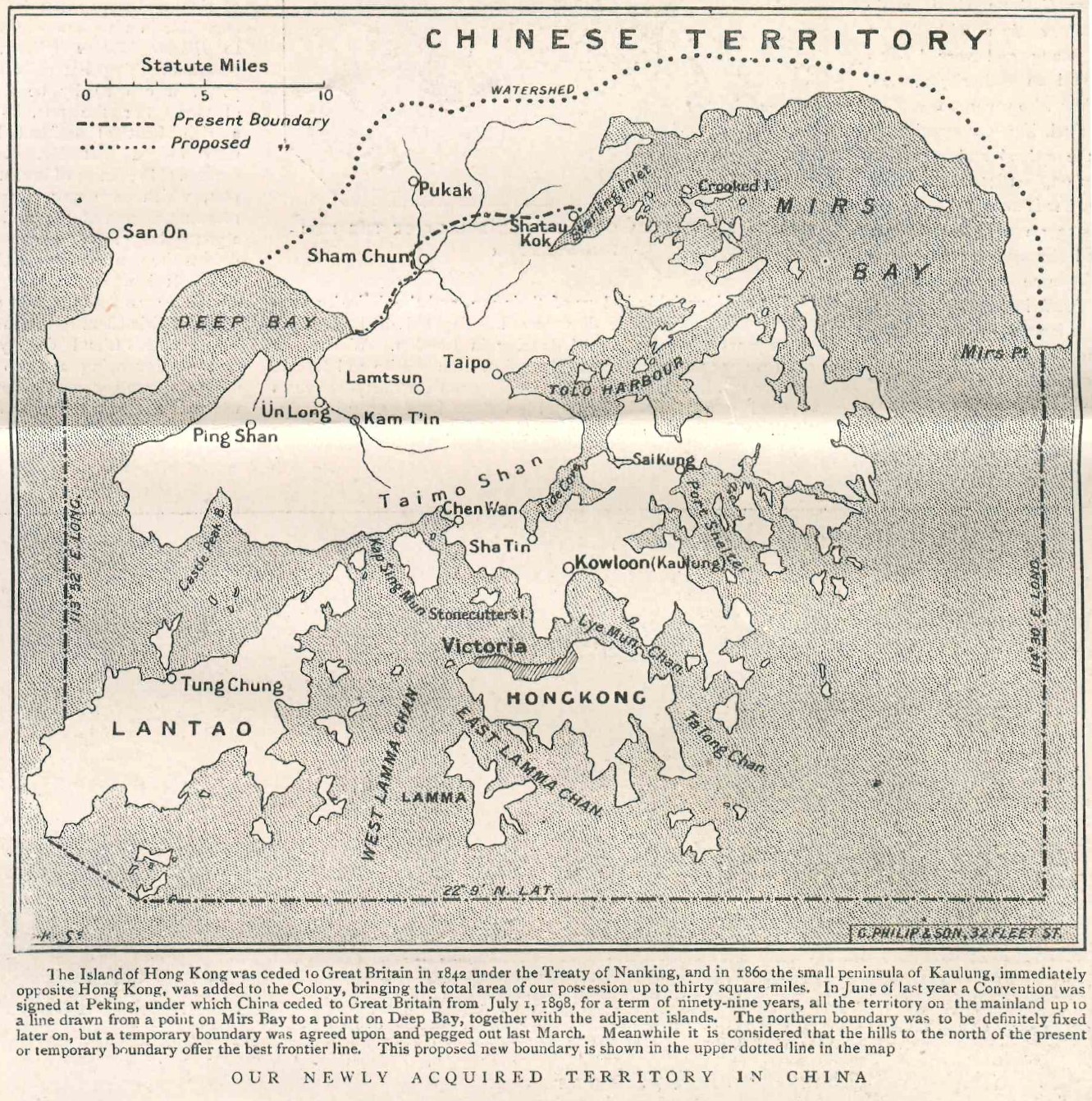

19 世紀末,歐日列強爭奪中國土地,令英國擔心香港殖民地的防衛問題。英國遂於 1898 年 6 月與清廷簽定「展拓香港界址專條」,租借九龍半島界限街以北、深圳河以南的大幅土地作緩衝,面積是原有香港殖民地 10 倍之多,租借期為 99 年。雖然清政府簽字同意出租土地,可惜「村民唔係咁諗」。鄉紳擔心土地業權受損、強徵新稅、傳統習俗被禁,於是決定武裝抵抗,誓言「殺無赦」。

後世淡忘的新界六日戰爭

根據國際法,租借地必須經過公開儀式接管,而港英政府並不急於求成,他們想在接管前先實地調查,因此正式接管儀式遲至 1899 年 4 月才舉行。由簽約到儀式舉行的 9 個月期間,鄉民籌集資金起義,抗英主力以屏山鄧氏與廈村鄧氏為首,從元朗至大埔都有原居民響應。3 月 28 日張貼的揭帖寫道:「我民所深惡痛嫉者,英夷也,該夷將入我鄉界,奪我土地,貽無窮之患。禍在旦夕,我民夙夜焦愁。我鄉閭百姓不甘安坐待斃,決心抵抗夷人。」

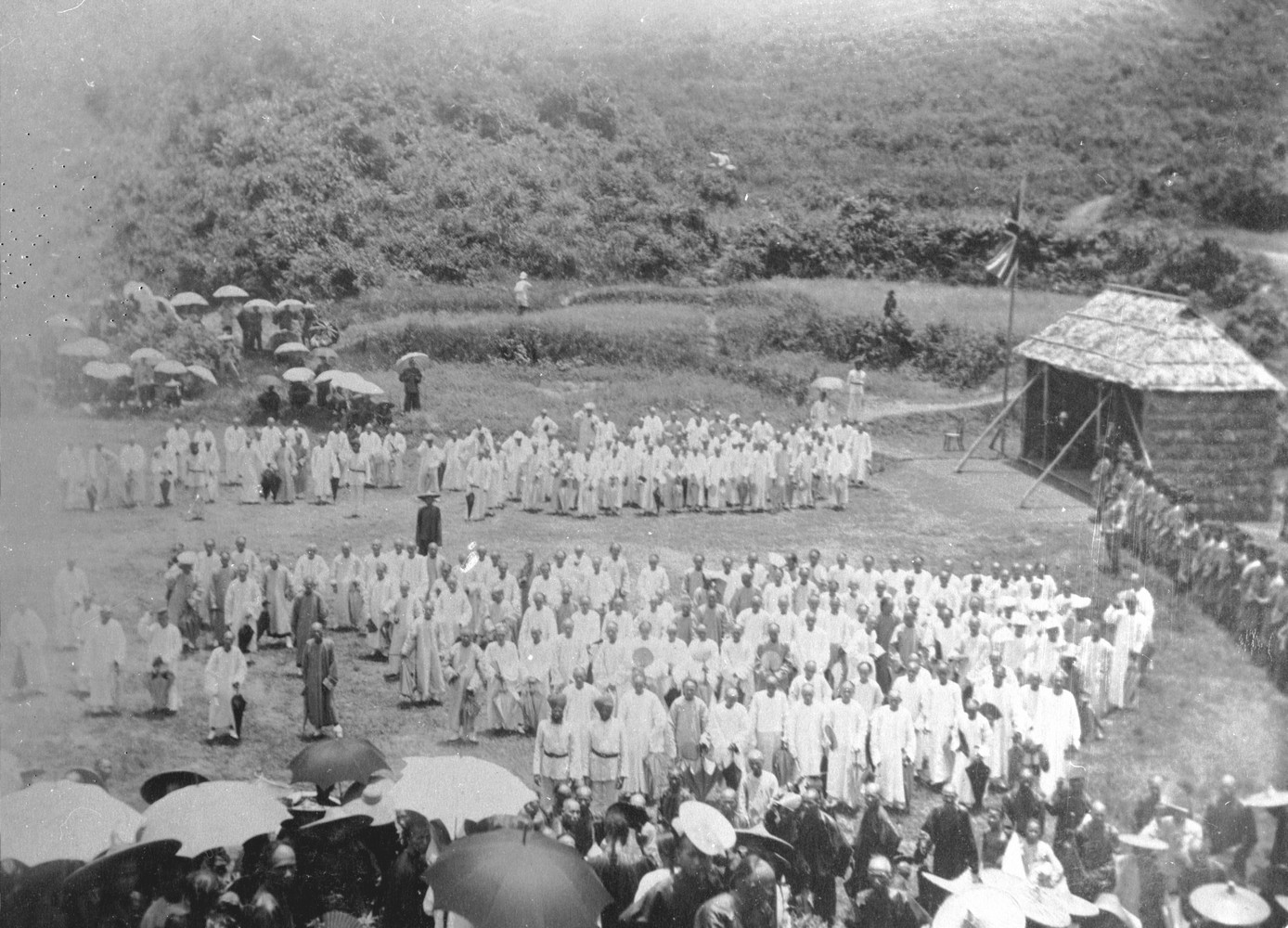

4 月中旬,約 2,600 名鄉勇組成的反抗軍集結大埔,他們分別在錦山與新圍仔部署抬槍陣地,大埔頭村後山設置大炮陣地,陣地挖有長壕溝掩護,射程遠至舉行升旗儀式的旗杆山。港英政府原定 4 月 17 日舉行升旗禮,鄉勇卻於 14 日率先發難,燒毀儀式用的蓆棚,戰事一觸即發。

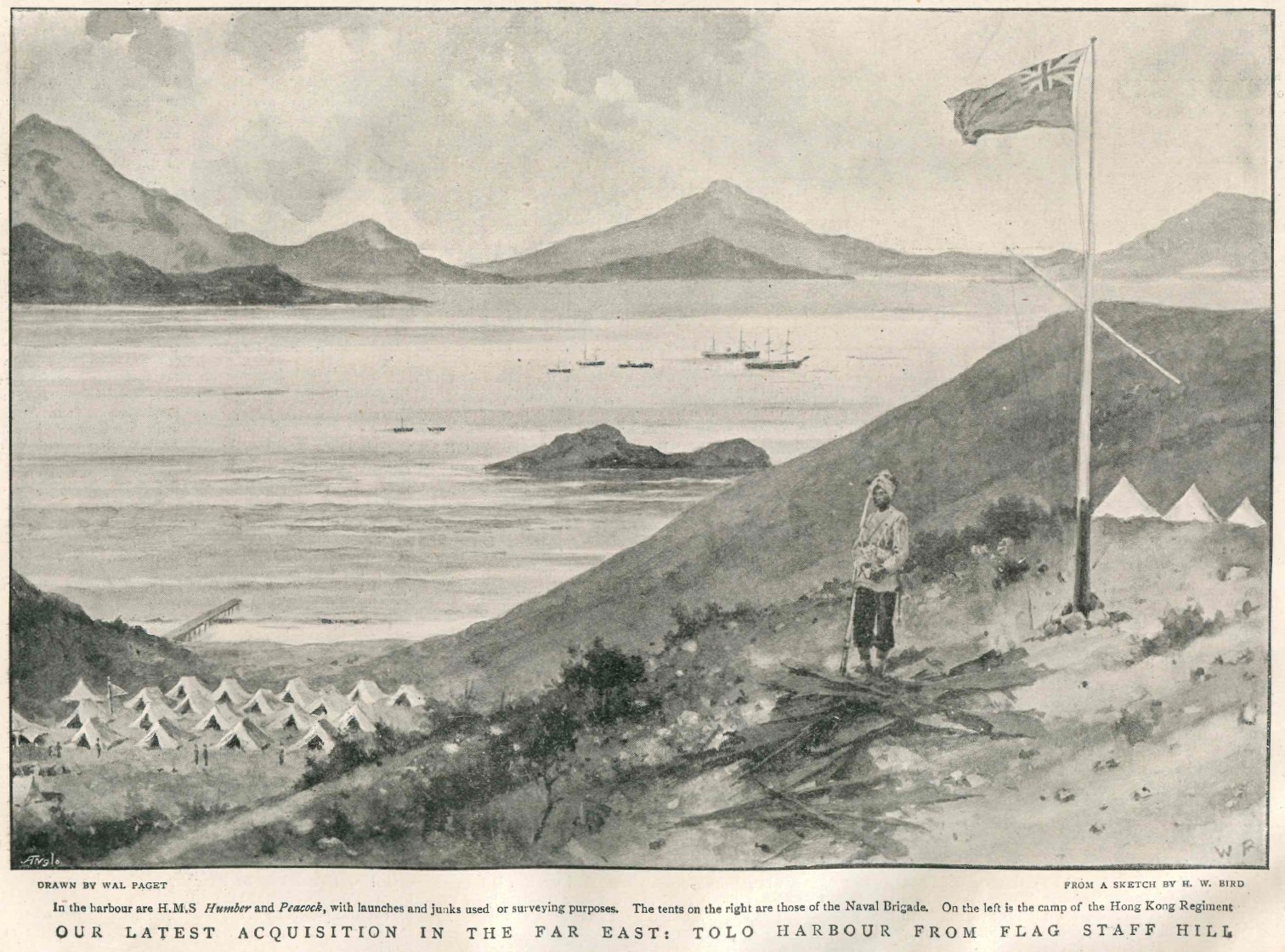

一支 125 人組成的英軍印度兵部隊於 15 日抵達大埔,馬上遭到反抗軍密集火力圍攻。駐港英軍總司令加士居(William Gascoigne)傍晚乘軍艦駛入吐露港增援,向反抗軍陣地連發 17 炮還擊,反抗軍隨即撤退。英軍提早於 16 日舉行升旗儀式;17 日派出約 350 人部隊反攻,經梅樹坑一路攻克林村谷谷口的大炮陣地;18 日英軍進入八鄉上村,約 1,600 人的殘餘反抗軍包圍反攻,但不敵英軍步槍齊射,最終潰不成軍;19 日起義村莊全部投降,史稱「六日戰爭」的戰事就此結束,超過 500 名鄉民戰死,英軍則沒有損失一兵一卒。

佔領九龍寨城與深圳

雖然戰事以英軍大獲全勝告終,但究竟港英政府如何理解這場抗英動亂?1899 年 5 月 27 日,遠在英國的報章 The Graphic 報道了今次事件,文中形容反抗軍為「身穿制服的中國軍隊」,又指「顯然中國正規軍需要為這場動亂負責任」。

空穴來風,未必無因。港英政府當時確實認定,反抗軍似乎接受過精良軍事訓練,而且身穿號衣,懷疑背後有兩廣總督或地方官員支持,加深對廣東地方政府猜疑,當時更有傳一批廣東鄉民正在南下,準備挑起另一場抗英運動。結果英軍決定先發制人,5 月 16 日出兵佔領深圳墟和九龍寨城,驅逐寨城的清廷官員及官兵。軍事佔領深圳乍聽只是臨時防禦措施,但 The Graphic 的報道透露,當時確有意見主張把深圳劃入新界,甚至視之為最理想方案:

…… 條約訂明的北方邊界,仍然有待適當的測量確定…… 在特別專員的眾多選項中,最理想邊界是深圳(Sham Chun)以北的山脊線,將包括深圳墟和大鵬灣(Mirs Bay)北部及東部海岸。這是一道良好的天然邊界,而且有利防守。預料這邊界方案將得到採納,作為區內最重要墟市的深圳,將包攬在我們領土之內。

事實上,應否把深圳劃入新界,當時在英國及港英政府內部仍有爭議。香港輔政司駱克(James Stewart Lockhart)長時間在新界實地調查,他極力主張接管深圳,除了基於軍事考慮,還因為可方便新界各地村民繼續以深圳墟交易買賣,而深圳又是主要地方政府機關所在。總司令加士居亦表示:「環繞深圳的土地富饒豐裕,該墟鎮相比起九龍寨城毫不遜色。」

但這充其量只是港英官員的一廂情願。清廷方面固然抗議,英國首相梳士巴利(Marquess of Salisbury)亦反對持續佔領深圳。他從國際局勢考慮,怕此舉破壞列強在中國的勢力平衡,淪為身在北京的俄羅斯外交官口實,以破壞總理衙門與英國的互信。已退休的香港大學憲法學教授 Peter Wesley-Smith 研究發現,時任港督卜力(Henry Arthur Blake)對佔領亦早有疑慮,在 1899 年 4 月 28 日給英國殖民地大臣張伯倫(Joseph Chamberlain)的信中,形容深圳為三教九流之地:

深圳河以北至東江(East River)地區,是全中國最動盪不靖的部分。當中有三合會(Triad Society)總舵,全區可謂遍佈幫匪。即使只是深圳至山嶽的地帶,都需要額外一個軍團駐守,警隊規模大幅擴張,使殖民地的開支大增。我個人而言,以河為界的既有安排對殖民地最有利,基於殖民地的需要,我不認為進一步擴張可取。

經過英國與清廷多次角力磋商,英軍終於在 11 月 13 日撤出深圳。清廷官員及官兵則再未踏足九龍寨城,英國亦沒有正式接管寨城,致使此地淪為「三不管」。當時 The Graphic 報道已經形容:「九龍寨城惡名昭彰,是香港所有壞份子的阿薩西(Alsatia)。」所謂「阿薩西」是指倫敦泰晤士河以北一間收容所,在 15 至 17 世紀收容各級罪犯,在 19 世紀的英文語境是罪惡溫床的代名詞。此報道萬萬沒有預料到,20 世紀的九龍寨城會演化成龐然巨物,成為國際聞名的貧民窟。

港英實行的「兩制」管治

在動亂敉平過後,餘下難題就是如何處置被捕的抗英領袖。駱克亟欲嚴懲涉事鄉紳,但反遭港督卜力勸阻:「我勸你別再計較已過去之事。」卜力堅持鄉民的起義,只是基於政策誤解,不應該視為罪大惡極。對被捕鄉紳,他決定既往不咎,揚言要把所有衝突「一筆抹掉」,竭盡所能贏取鄉紳信任。他在 4 月 26 日清楚向駱克下達指示:「我認為,以近日的風波為由沒收土地,非明智之舉…… 依我之見,懷恨在心施以報復,既有失公義,亦非恰當做法。」

至於鄉紳村民,他們似乎很快斷定發動戰爭不智,同樣對往事三緘其口,情願把事件當作一場夢魘將之忘卻。至今關於這場戰爭的資料,在新界各鄉村幾乎付諸闕如,甚至沒有甚麼故事流傳。1899 年 8 月初,卜力先後到新界各地,向鄉紳解釋政府管治方針,雙方都前事不提,彷彿六日戰爭從未發生。

汲取六日戰爭的教訓,卜力深信新界與城市化的九龍及香港不同,不能把市區的管治模式照搬,於是決定仿傚清廷官員,除了徵稅以外,地區事務都交由鄉紳委員會自治管理,盡可能不加干涉。起初港督只委派由一名身兼警察司、巡理府和行政首長職務的官員統管新界,1907 年後建立理民府制度,以理民官進行監督協調,市區實行的多條香港法例,諸如屠房、街市、公共衛生、鴉片、牌照及登記法例,早年亦統統不適用於新界,對原居民友善的方針持續至今,可謂真正的「兩制」管治。

事實上,殖民政府對新界的管治模式並非特例。當時大英帝國的領土覆蓋全球 4 分 1 土地,但只靠少數殖民地官員實行統治,殖民地得以長治久安,正有賴與個別原居民領袖的合作。當時大英帝國的信念體系,以上層中產階級為基礎,他們相信原居民中的貴族地主、富商巨賈和學者,與英國的上層中產階級背景相似,是原居民中的「天然領袖」,可以籠絡實行間接管治,而這樣的間接管治模式在英國殖民地中比比皆是。

時移世易,深圳河以北改朝換代,1949 年中國共產黨建政後,昔日新界鄉紳的噩夢幾乎都在大陸一一成真,先是土地業權沒收,後有傳統習俗消亡,而這些傳統與利益偏偏在港英統治下的新界得以保存。不論孰好孰壞,它們都構成今日香港的一部分,難怪前港督葛量洪(Alexander Grantham)感慨形容,新界的「中國色彩,幾乎比中國本身更加濃厚」。

參考資料

- 夏思義(Hase, Patrick H.)著,林立偉譯:「被遺忘的六日戰爭:1899 年新界鄉民與英軍之戰(The Six-Day War of 1899: Hong Kong in the Age of Imperialism)」香港:中華書局,2014

- 許舒(Hayes, James)著,林立偉譯:「新界百年史(The Great Difference: Hong Kong’s New Territories and its people, 1898-2004)」香港:中華書局,2016

- 高馬可(Carroll, John M.)著,林立偉譯:「香港簡史 —— 從殖民地至特別行政區(A Concise History of Hong Kong)」香港:中華書局,2013

- Wesley-Smith, Peter, Unequal Treaty 1898-1997: China, Great Britain, and Hong Kong’s New Territories, Hong Kong: Oxford University Press, 1998

- The Kaulung Extension, The Graphic(May 27, 1899)