面對艱難世道,娛樂藝術往往是民眾的精神寄託。1832 年法國,是大文豪雨果筆下「孤星淚」(Les Misérables)的悲慘世界,共和黨人不但起義失敗,霍亂更橫行全國,超過 10 萬人離世,巴黎人於是寄情於滑稽通俗喜劇(Vaudeville),從尖刻的社會諷刺裡覓得快樂。

當年霍亂在亞洲與東歐橫行後,逐步蔓延到法國,移居巴黎的德語詩人海涅(Heinrich Heine)在 4 月中旬的書信談及疫情,提到巴黎錄得首宗確診後不出一個月,「過去用來搬運大型家俬的馬車,如今有如逝者的公共交通工具,在城內四處行駛」,畫面相當駭人。

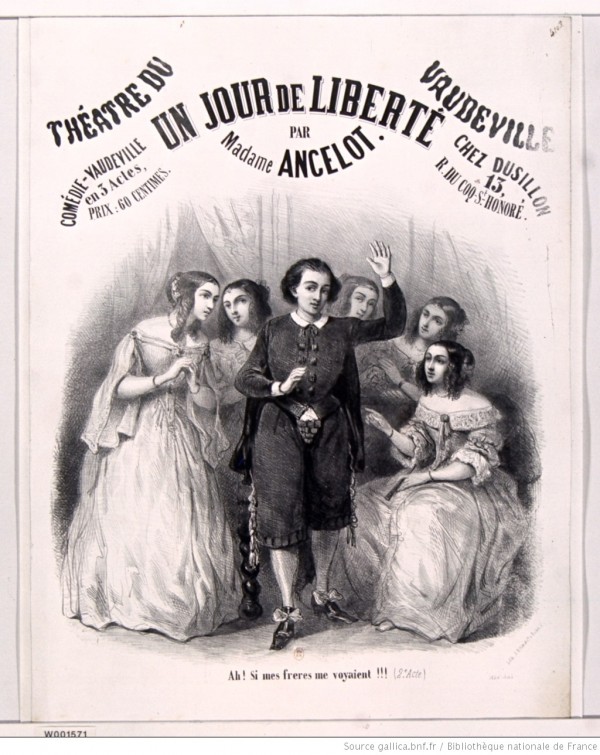

加拿大滿地可歷史學者 Vlad Solomon 在網上期刊 The Public Domain Review 撰文介紹,當時社會氣氛躁動不安,加上疫情導致人心惶惶,巴黎小資產階級都嘗試在大眾娛樂尋求慰藉。1830 年代初,新王朝尚未全面收緊言論自由之際,諷刺作品在法國就如雨後春筍,很多都是以滑稽通俗喜劇形式出現,有別於傳統嚴肅的歌劇,作品並非只娛樂小眾的文化圈。

政治審查陰影下的劇場

滑稽通俗喜劇源於中世紀吟遊詩人的小劇場,在法國大革命以後,頻頻用以回應社會及政治動盪,結果惹起政府不悅。面對拿破崙與後來復辟的王朝打壓,以及持續的言論審查,19 世紀往後的滑稽通俗喜劇作家都盡量遠離政治舞台,避免直接談論政治。

這種自我審查帶來了意想不到的結果 —— 作品聚焦於社會批判,繼而逐步擴大批判範圍,政治意識則顯得含蓄隱晦。不少戲劇歷史學家都會同意,滑稽通俗喜劇在 19 世紀持續成功,仰賴的不是劇作家的文學天賦,而是他們以諷刺手法傳神地描繪出社會徵候,有如現今的處境喜劇。

1831 年巴黎劇院上演數百場滑稽通俗喜劇,其中一劇作名為「戲劇藥丸或霍亂」(Les pilules Dramatiques, ou le choléra-morbus),因巧妙回應當時的社會恐慌,結果大收旺場。作品遵循歷史悠久的音樂劇傳統,配上超現實的劇情,講述擬人化的各家巴黎劇院,到療養院接受「劇院醫生」Dr Scarlatin 的身體檢查,結果同時確診霍亂。

隨後觀眾會慢慢察覺,巴黎劇院感染的不是霍亂,真正病因是怨憤和不安,服食醫生處方的藥丸後更見瘋癲 —— 當年法國充斥著治霍亂的假藥廣告,令劇情的諷刺意味呼之欲出。其後陰險的資本家、自私的政客、無神論陰謀家等角色逐一過場,胡鬧的劇情到了最後,突然傳來彗星撞地球的消息,眾角色卻竟然為「攬炒」結局載歌載舞,大合唱歌詞寫道:「人類,從明天開始,在床上醒來,死定了!」

喜劇形式下的悲觀意識

當時法國最才華橫溢的滑稽通俗喜劇作家是 Eugène Scribe,自 1820 年代起革新滑稽通俗喜劇的表現形式,卻被雨果批評為粗鄙商業主義縮影。行內不如 Scribe 享負盛名的劇作家,通常都會以團隊形式創作,上文提到的劇本就是由 4 位劇作家合撰,他們擅長把握法國大眾口味,荒誕劇情略帶反建制訊息,在喜劇包裝下流露出絕望的悲觀意識。

相比沉迷懷舊的浪漫主義、過分自省的現實主義、嚴肅說教的自然主義,滑稽通俗喜劇顯然較有政治意味,又緊貼市井心態。劇作家大仲馬(Alexandre Dumas)曾在劇本前言如此解釋:「我們沒有甚麼可發明,我們只需要觀察和感受,再通過特殊形式表現,以引起所有觀眾的共鳴,喚醒他們生活日常不經意的見聞。」

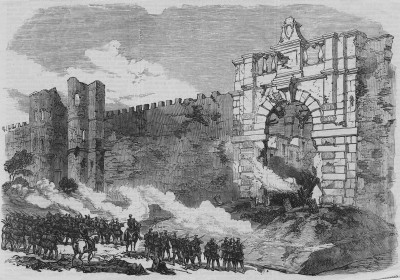

1832 年中旬,每日有多達 900 人死於霍亂,時任法國首相佩里埃(Casimir Pierre Périer)也因此喪命,使巴黎陷於政治混亂中。「戲劇藥丸或霍亂」承載的那股絕望意識,到 6 月初終於觸發共和黨人起義,卻輾轉遭遇政府軍殘暴鎮壓,其政治悲劇透過雨果筆下的「孤星淚」而不朽;滑稽通俗喜劇則方興未艾,在往後 19 世紀連場革命與戰爭中,承載著巴黎人的熱情與哀愁。