時代變化將整個死亡過程搬進醫院,脫離了正常生活。根據史丹褔大學醫學院統計,有 80% 美國人在醫院與世長辭。因此,即使是比東方社會相對開放的美國人,亦同樣以疏離、陌生的眼光觀望死亡。美國就有學院與組織積極推動「好死」(Death Wellness),鼓勵人們以開放的心看待死亡。

死亡何以變得陌生?

19 世紀的美國人,多在家中度過最後一刻。在維多利亞時代,哀悼與葬禮除了是人的情感表達,更是禮儀的一部分。社會壓力令時人以數之不盡的儀式哀悼逝者,更會慣常地觀察死者屍體至第 3 天,確保他在入土前沒有從「深層睡眠」中醒來。

直至 20 世紀早期,醫學進步,醫院林立,家庭醫生為專科醫生所取代。整個醫療程序移師至醫院,家人不再日夜守候臨終的親人,病人因而缺乏以往由親人給予的情緒支援。死亡的概念從此脫離人的日常生活。

目前醫學專注於延遲死亡與減低痛楚,與臨終者的對話訓練相對較少。在一項研究醫學教育與臨終關懷的調查中,有一半醫科生表示未準備好解決患者對死亡的疑惑與恐懼。醫生兼醫學作者 Junaid Nabi 曾撰文表示:「(學院)對我們的教育強調如何延後死亡,並以此評核我們的表現,卻很少指導我們如何面對死亡。」

久而久之,無論家人還是專業人士,在脫離宗教儀式與文化習俗的背景下,對死亡都只能一知半解。臨終關懷淪為一星期數小時的安寧治療,難安慰臨終者的心靈。因此,與接生陪產員(Doula)相對,負責協助迎接死亡的臨終陪伴者(Death Doula)應運而生。

死亡教練:臨終陪伴的冒起

臨終陪伴(Death Doula)彌補了時代的缺口,為臨終者提供情緒支援。社會對這項服務的需求正在飆升,非牟利機構「國際臨終陪伴協會」(The International End of Life Doula Association)提供線上課程及週末工作坊,深受歡迎且經常額滿,目前已訓練逾 2,000 人。

協會指導學員如何專注聆聽臨終者,每天花數小時展開有意義的對話,並與他們制訂臨終前數天的「守夜計劃」,例如選擇舒適的地方和稱心的音樂。陪伴者會引導他們說出自己遭逢變化時,身體與心靈上的感受,並度身訂做合宜的紓緩方法與個人儀式,例如冥想等。

臨終陪伴同時為身邊人提供協助。在整個過程中,臨終陪伴與對象家人緊密溝通,以減緩他們的壓力。當臨終者死亡,陪伴者會指引家屬餘下的哀悼儀式,亦教育他們如何紓解親人離逝的悲痛情緒。協會主席 Janie Rakow 表示:「我們的社會再不了解死亡與當中的過程,因此在真正面對時,他們顯得尤其恐懼。」

2017 年,佛蒙特大學(University of Vermont)醫學院推出「臨終陪伴專業證書課程」。課程總監 Francesca Arnoldy 曾撰寫 Cultivating the Doula Heart: Essentials of Compassionate Care 一書。她希望能透過 8 星期的網上課程教導人「尊重別人生命旅程中的整體性」。課程重視臨終者渴望遺留於世的心願,促成臨終陪伴與服務對象合作,製作「文物」如食譜、剪貼簿、錄音等,協助臨終者回溯過去。

課程備受歡迎,報名人士以醫護人員為主,亦有渴望獲得更多知識的家庭照顧者。完成課程後部分人士會獲聘到醫院工作,但大部分人仍以義務形式提供服務。

直面死亡,嘗試談論它

加州健康基金一項調查發現,有 82% 加州人認為留下遺願十分重要,但只有 23% 的人實際行動;超過 80% 的人認為他們應該與醫生討論臨終照護的細節,同樣地只有 7% 人會這麼做。要做好生死教育,除了培訓專業人士,所有人都應該及早掌握一定的概念,死亡來臨時方能冷靜應對。

其中一個方法是打開心扉,直接討論,美國就有不同組織一直在這方面默默耕耘。三藩市的 Reimagine End of Life 是為期一週的活動,從藝術、設計與表演角度剖釋生命終結的形態。紙牌遊戲 Go Wish 邀請玩家討論對臨終照護的想像。他們會為紙牌內的說法,例如「不連接醫療機器」逐一評分,令難以啟齒的話題變得簡明清晰。

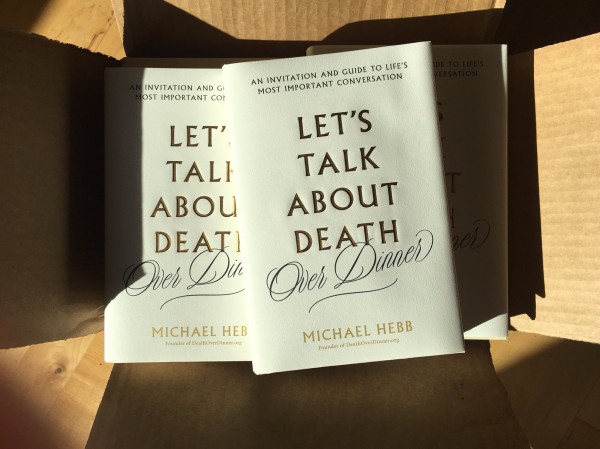

「死亡咖啡店」(Death Cafe)將人匯聚一室,主張「吃蛋糕,喝茶,談論死亡」。自 2011 年創辦以來,已有 65 個國家舉辦超過 8,200 個相關活動。同類型組織 Death Over Dinner 為擁抱死亡的人組織超過 200,000 場晚餐會,服務近百萬人。

Death Over Dinner 創辦人 Michael Hebb 表示:「話題愈禁忌、愈具挑戰性,令人際關係轉化的潛力便愈大。」人與死亡的關係幾近斷裂,他希望透過公開對話,重新連接兩者,去除死亡的可怕面紗,將它正常化。

除了吸引中年人和嬰兒潮世代,死亡晚宴亦深受千禧世代歡迎。Hebb 表示他們「極之熱衷這些對話」。事實上,千禧世代亦有自發組織的沙龍「晚餐派對」(The Dinner Party),在家常便飯中大談死亡。活動總監 Lennon Flowers 觀察到,千禧世代一直反感被剝奪討論死亡的權利。若 20 至 30 歲的人面對親人朋友患上絕症或亡逝,他們只能向一般的支援小組求助,這些小組卻多由年紀較大的人組成。

「他們可能不會再回去(支援小組)。」Flowers 解釋,「當你在自己的社交群體中成位首位失去親人的人,孤立及寂寞感會因而加劇。」「晚餐派對」期望能填補這個缺口。自 2014 年至今,「晚餐派對」已吸納逾 4,000 名會員,更以每週 100 名新會員的速度持續增長。

不論是坊間還是學院,種種舉措都指向現代人開始逐步開放,擁抱死亡這一自然過程。「未知生,焉知死」已是過時老話,以開放的態度接觸生死教育,當真正面對死亡時,縱有傷痛,至少會少一份莫名的恐懼。