氣候變化令生態危機日益加劇,應對方式則依國而別,其中植樹可能是最常見的做法:聯合國著手在亞非籌劃 50 萬公頃城市森林;非洲多國聯手種建 8,000 公里「綠牆」;巴基斯坦「樹海」計劃承諾 5 年內種 100 億棵樹,印度則是 2017 年一次造林活動半日內就植下 6,600 萬棵;緬甸用無人機植林;中國聲稱造林計劃「綠色長城」40 年內植樹量超過 660 億等等。植林可能普遍,但並非毫無爭議。不少論者指出,此類環保政策有時成效有限,有時更具政治目的。

今年 7 月,期刊「科學」(Science)刊登一項研究表示,種植 1 兆棵樹,未來數十年可吸收 8,300 億噸二氧化碳,相當於過去 25 年人類的碳排量,將有效防止氣候變化的災難後果惡化。不過研究又指,假如不同時作減排,植樹再多亦難有成果。牛津大學地球系統科學教授 Myles Allen 就明言並無「自然方法」抵銷化石燃料的使用。

偏偏大批政府忽略科學家的意見,一邊種樹,一邊伐林燒煤,反映出樹木淪為政治粉飾的工具。譬如加拿大總理杜魯多不顧環團反對,批准興建跨山輸油管(Trans Mountain Pipeline),又容許加拿大礦業公司在巴西亞馬遜地帶破壞雨林,近月加國政府承諾 10 年內將種植 20 億棵樹,不過是公關手段,無助抵銷碳排量。而中國常以植樹量自詡環保成就,碳排量卻冠絕全球,又是一例。

植樹除可表現環保意識,又有貼地的意涵,作為一種政治漂白的手段行之已久。駐突尼斯記者 Layli Foroudi 指出,突尼西亞首任總統 Habib Bourguiba 於 1958 年設立樹木節(Eid el Shajra),希望「喚醒國民對樹木美學與經濟價值的興趣」,然而在獨裁者本阿里(Zine El Abidine Ben Ali)治下,節日的焦點卻落在總統身上,政權安排大批傳媒和市民圍觀一個人種一棵樹,旨在「洗白形象多於潔淨空氣」。

俄勒岡大學地理系副教授、Planting Nature: Trees and the Manipulation of Environmental Stewardship in America 一書作者 Shaul Cohen 表示,種愈多樹固然愈好,但有不少政權和林業公司以此作為令箭,無視樹種與環境的配合,為其失敗環保方針護航。例如中國「綠色長城」在北部地區引入宜濕不宜乾的松樹和楊樹,結果吸乾土地水分,加劇當地沙漠化,無性繁殖的楊樹生長周期又短,難以長遠裨益生態;而西南部官員一心達成植樹指標,濫批津貼,任由農民申領和種植大量水土不服的外來植物,又進一步破壞當地土壤。如此種種反映中共視造林為政績多於生態保育,政治先行之下,糾錯機制欠奉,環保政策難免多出錯。

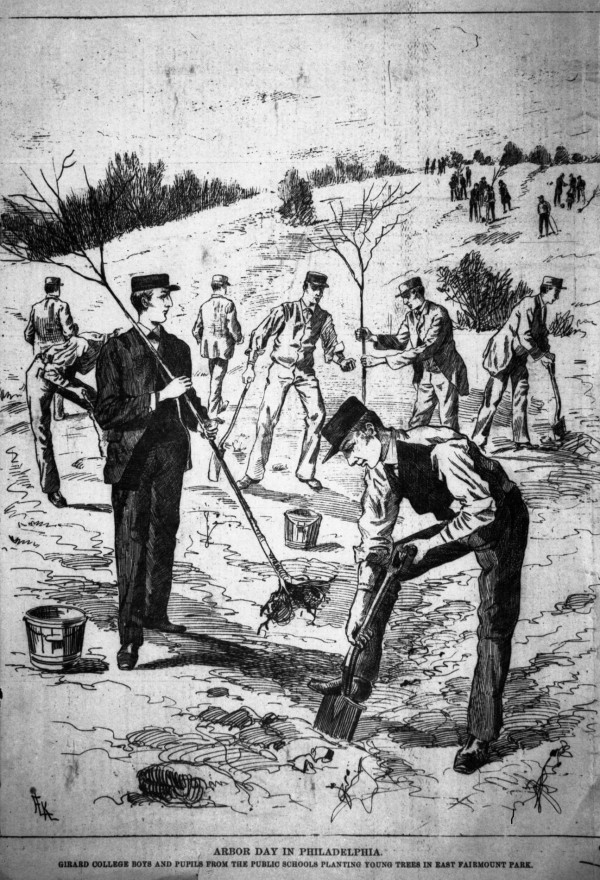

有時植林保育只是藉口,背後另有政治目的。Foroudi 舉例,美國「植樹日」(The Arbor Day)始於 1872 年內布拉斯加州記者 Julius Sterling Morton 的倡議,肇因荒地無法吸引歐洲殖民者移居;阿爾及利亞「復林聯盟」(League for Reforestation)由一班法國業主和農夫於 19 世紀成立,旨在以環保主義為圈地正名,同時又有法國商人設立委員會研究山火問題,一邊廂譴責阿拉伯人是「樹敵」,另一邊廂則伐木闢林。

同類做法當代依舊。紐約大學水牛城分校地理系客座教授 Irus Braverman 著作 Planted Flags: Trees, Land, and Law in Israel/Palestine 引述研究指出,1948 年以色列開國戰爭致使 418 個巴勒斯坦村莊人去樓空,其中近半現時座落於自然保育區,有 86 個屬於國家森林範圍,巴人流離失所,歸鄉無期。「環境與政治的邊界有時難以區分,國族想像可以體現於地域爭奪。」

又例如中國。據牛津大學環境及地理學研究學者 Troy Sternberg 分析,中國所謂「退牧還草」以保育草地為名,重置北部牧民為實,一方面遷走大量少數族裔以便地區幹部控制,另一方面則為奪取當地礦產資源。中共以放牧導致土地降解為由,迫牧民將土地轉讓予礦場,然而內蒙古的礦產業所佔用水資源和土地資源的比率高達 8 成,說法自相矛盾,足證環境議題被權力操縱成控制人民的手段。