文:莊永康

新加坡聯合早報前高級評論員

新加坡南洋大學是在 1980 年停辦的,屈指數來迄今已 40 年。

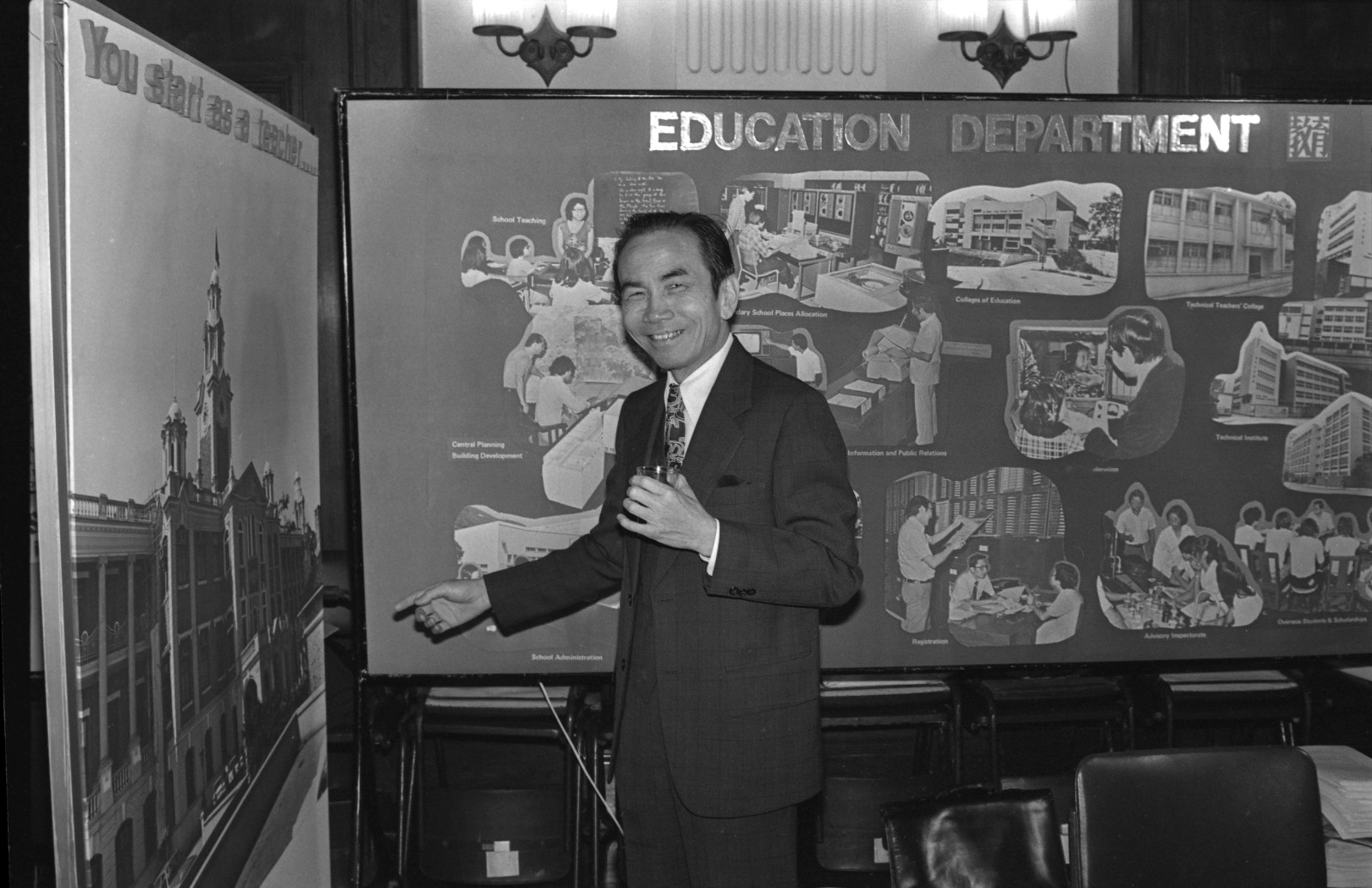

所謂南洋大學歷史延續與複名課題,近年此間已鮮有提及,本人腦際總無法忘卻當年的南大校長黃麗松 —— 正如黃博士在香港大學 2000 年出版的「風雨弦歌」中,曾用大量篇幅回憶他在南大掌校三年半的前前後後。

黃校長於 1969 年 2 月應聘到南大履新,至 1972 年 9 月,回到母校香港大學,成為港大第一位華人校長,一任 14 年,並留校服務至退休。回憶錄中,他說港大是他服務最久,也令他最為滿意的大學,然而新馬兩地的教育工作,卻也成為生命中的重要篇章。

南大令他既甜蜜又痛苦

黃氏掌校 3 年半,竟然是南洋大學校長中服務年資最長的。南大自 1955 年創立以來,實質上有 11 年並無校長。創校人陳六使經過「林語堂事件」之後,多年未有聘任校長,而黃麗松之後的兩位校長,也只各任職兩年和一年,最後教育部派出一位高級職員,以秘書長身份接管南大。

享年 94 歲的黃麗松,於 2015 年 4 月在英國辭世,新加坡的名儒碩彥都紛紛致唁,緬懷他在南大的豐功偉績,包括整飭校政、辦研究院、建電腦室及文物館,並把南大納入英聯邦大學體系等。南大約 1 萬 3 千名畢業生中,有 12% 出洋留學,所到之處多為英語國家。

說來黃氏的應聘與離任,都是心緒難平的痛苦抉擇。儘管 1968 年新加坡政府已宣佈南大改組,使它從一所民間集腋成裘的大學,成為公立大學,而學位也得到政府承認;然而,黃氏到南大去,卻意味著須放棄馬大的終身職位,接受一合約聘。同時他也聽到朋友的提醒:南大從一開始便爭議多端,困難重重,財政有問題,學生有問題,並欠缺有效的行政管理。

黃麗松最後決定,接受這「一生中只有一次」的挑戰。三年半,開明而堅定的治校作風,讓早期焦慮不安的南大生,轉變成「懇切與我們(校方)合作的同學們」。1972 年離開南大前的送別晚會結束時,學生排成人鏈,從學生樓一直排到另一座山丘的校長住所旁,「我一生中從來沒有握過這麼多的手,這樣好幾百隻手。以前沒有,以後大概也沒有……」

告別南大的痛苦,主要就是須離開這批感恩惜緣的學生。他們之中的大部分人,就如筆者,若無南大,便很可能一輩子沒有進大學的機會。當然黃博士最後還是決定走了 —— 成為港大第一位華人校長,畢竟是世上少有的殊榮。

黃麗松任南大校長聘約為五年,他之所以能「放心」離任,是認為自己在三年半中已為南大的發展打好基礎,後來的校長接手去做就行了。回港之後,他更專心港大的校務。做夢也沒想到,1980 年某天,新加坡一大報突然打電話來,詢問他對南大與新大合併成為國立大學的看法,讓他驚覺,南大要停辦了!

時任新加坡教育部長、並將兼任國大校長的陳慶炎博士,到香港約黃氏一談,而黃氏也樂意為新大學獻策、祝福。但在 20 年後的回憶錄中,黃氏難掩當刻的心情:「雖然我相信新加坡政府必有將南洋大學與新加坡大學合併的理由…… 但對合併仍難免感到悲哀,對南大如此這般地煙銷火滅,也感到無可奈何的失落與茫然。對數千校友而言,此一打擊更是帶來傷痛和失望。」

「獨立思考的出世場所」

筆者此時回憶黃校長,除了飲水思源之外,另一方面是有感於像他那樣的社會名人,生平無論如何剛正不阿,身後總有這樣那樣的傳言與標籤,有待辯白。在新加坡,有人問到黃麗松是否「鎮壓」過南大學生;而在香港,他好像也被定性為「愛國」、「反港獨」的學人。

統而言之,對於一名學者、教育家來說,這類標籤根本就無關痛癢。據我見證,黃麗松校長的畢生理念,就是 1969 年 5 月 24 日在南大禮堂畢業典禮上所講的:「雖然『象牙塔』時常受人批評,大學有時應該是一座『象牙塔』。大學必須是一個不受外界干擾獨立思考的出世場所。」

從旁觀察,黃氏的辦學治校風格,是情理兼備的。他的「情」來自早年求學,小學和中學都就讀於父親黃映然在香港創辦的民生書院,使得他對華人民辦教育油然產生崇高的敬意。他的「理」則是因進入港大,並獲獎學金到英國牛津念化學博士,再到美國芝加哥大學做博士後研究,讓他認識到大學是甚麼回事。

黃氏回憶錄中的英國生活感想,鏗然激起筆者共鳴。1972 年,英女王伊利沙伯二世訪問新加坡,時間有限只能參觀一所大學,她選擇了南大,黃校長在行政樓設午宴款待。而筆者也在掂量,1969 年就讀的南大生物系,可以從英國請到學術地位頗高的正教授安.詹森擔任系主任,天大的面子,何來?