近日,有消息傳出香港政府正研究與內地建立恆常器官移植互助機制。醫衛局在 5 月 22 日稱近期器官捐贈取消登記數字「不尋常」,行政長官李家超更表示情況有可疑,已要求警方調查;而有建制媒體形容有關情況是「惡勢力的軟對抗」,目的是要「陰乾血庫」。其實一直以來,器官捐贈都是複雜的政策甚至是倫理議題。被喻為醫學倫理學的先驅的 Albert Jonsen,生前就曾在學術期刊 History of Medicine 扼要回顧有關器官移植的倫理史。

器官移植無疑是現代醫學的「奇蹟」之一。1954 年 12 月 23 日,布萊根醫院(Peter Bent Brigham Hospital)醫生 Joseph Murray 和 John Merrill 成功為一名病人進行腎臟移植手術,捐贈者是病人的單卵雙胞胎。由於他們的基因相似,病人在手術後沒有遭遇排斥反應,往後多活了 8 年,標誌著人類成功實現以活體器官取代壞死器官的奇蹟。

兩難:醫治病人,第三者卻要冒風險

不過,打從器官移植技術出現那刻起,已有相關道德爭議,Murray 醫生本人亦承認曾在倫理問題上反復掙扎。作為醫生,其職責是幫助病人康復,器官移植手術卻要冒上危害捐贈者健康的風險。不過要到 1960 年代,學界才出現更有系統的倫理討論。1966 年,Ciba 基金會在英國倫敦贊助了一次重要醫學會議,以討論器官移植的道德問題,當年頂尖的器官移植醫生和研究人員,還有法學界的學者大多參加了會議。

由當時到現在,器官移植專家都受一連串倫理問題困擾。除了 Murray 提到的掙扎,還有很多圍繞捐贈者和受助人關係的疑問,例如,如果雙方本來就有關係,如何確保捐贈者是在無壓力的情況下作授權?另外,如果從無關係的捐贈者獲取器官,是否應該給予補償?如果從已故捐贈者那裡獲取器官,應該有甚麼臨床死亡的證據?另外,如何更公平地決定誰優先做手術?1967 年,Tom Starzl 醫生就呼籲建立「一個兼具倫理和實用性又能有效執行的堅固框架。」

如何判斷捐贈者腦死亡?

同年 12 月,發生了所謂的「開普敦奇蹟」(Miracle of Cape Town),外科醫生 Christiaan Barnard 將一夥仍在跳動的心臟移植給病人 Louis Washkansky,Washkansky 最終多活了 18 天。數星期後 Barnard 再做一次心臟移植手術,這次更加成功,受助人 Philip Blaiberg 多活 594 天。當時媒體反應非常熱烈,但倫理討論更加熾熱。與腎臟移植不同,捐贈者失去一邊腎臟依然能健康生活,但失去心臟便會直接死亡。那如何斷言一個大腦停止運作的人已經死亡?

Jonsen 指出,有關辯論沒有阻礙臨床移植發展,反過來一個更根本的醫學問題出現了 —— 心臟移植的成功率非常低。自 1967 年的「開普敦奇蹟」起到 1970 年 6 月,世界各地進行了 160 宗移植手術,只有 10 位病人存活,醫學界對此熱情一度漸退。不過,有學者仍堅信若通過改良手術程序、配對合適患者,以及使用更強效的免疫抑制藥物,心臟移植將成為真正能維持生命的醫學方法。到 1970 年代中後期,外科醫生才回復對手術的信心;惟醫學技術變得更成熟時,可供使用的器官數量卻遠少於等待捐贈的患者人數,器官來源變成最迫切的倫理問題。1984 年美國國會通過「國家器官移植法案」(the National Organ Transplant Act),成立一個有關器官移植的工作小組,研究收集器官時引發的倫理、社會和經濟問題。當年有 20 萬人根據腦死亡標準被宣佈死亡,但僅有 2,000 人願意捐贈器官,而等候腎臟、心臟和肺臟捐贈的人約有 5 萬。

防止商業化,「器官要以無私和志願精神捐贈」

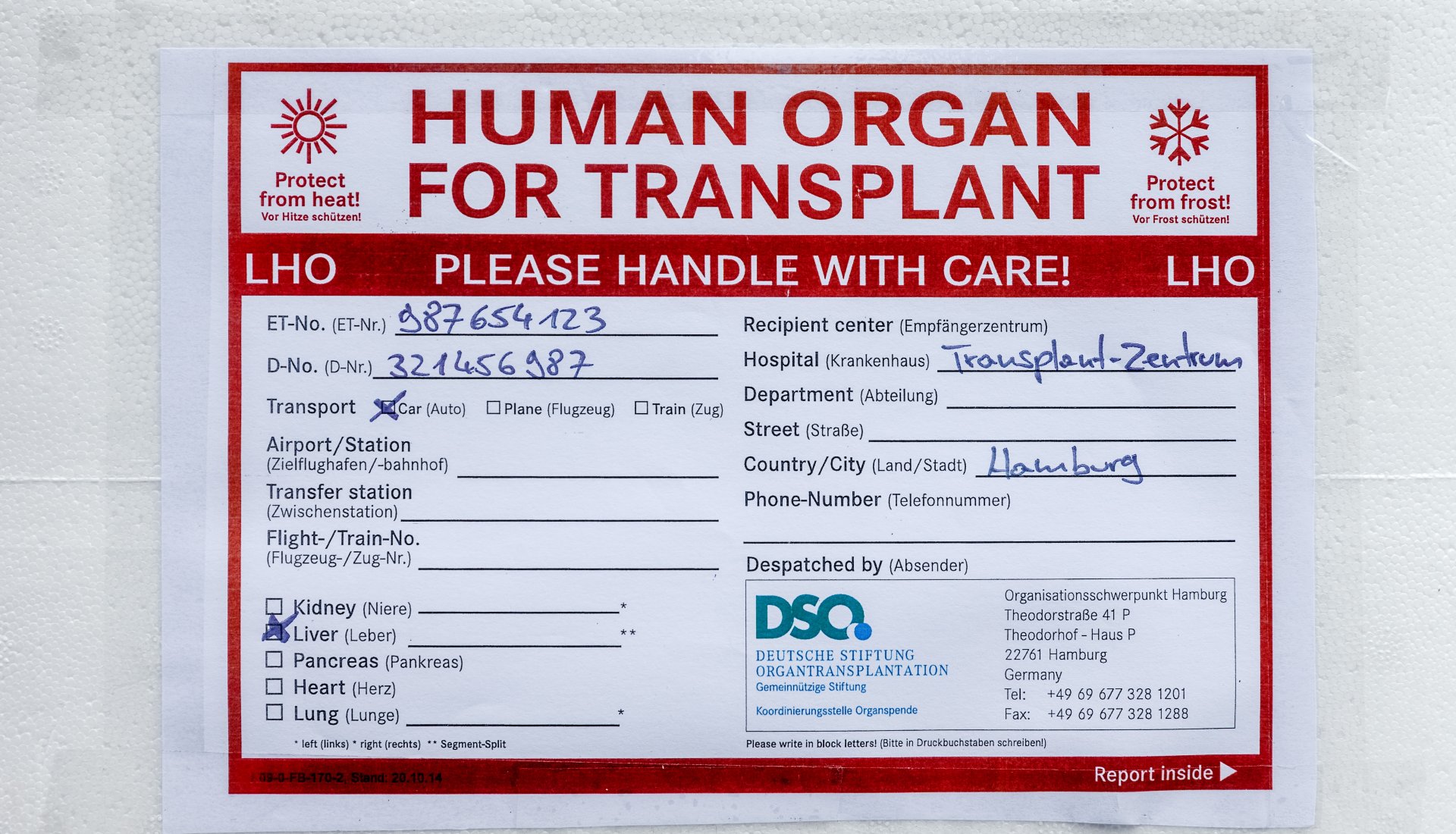

工作小組確立兩大原則。第一,除了支付醫療費用之外,不能給予器官捐贈者任何財務補償;第二,器官必須以捐贈形式贈出,捐贈者必須明確授權。有些國家並不禁止財務補償,並且可以未經許可從死者身上獲取器官。然而,工作小組認為這些原則對於防止器官商業化、對貧窮階層的生理剝削,以及促進器官分配平等至關重要,堅持「器官要以無私和志願精神捐贈,獲捐贈的器官是全國資源,應該用於共同利益」。

「國家器官移植法案」促使美國建立一個全國系統,用於辨識可移植的器官,再根據醫療需求公平分配給病人。但即使有明確標準,醫生仍然需要評估每位患者是否合適。該法案還鼓勵建立推動捐贈的系統,例如器官捐贈卡和廣泛宣傳,但器官供應仍遠遠不足。同時新的挑戰接踵而來,比如出現「器官旅遊」,即患者前往器官供應更為充裕的國家,這牽涉到很多權力問題和醫療風險。

器官移植與其他醫學技術不同,過程不僅涉及醫生和患者,還有捐贈者一方。同時,器官是珍貴醫學資源,如果不能有效利用,就會令一些病人失去受助機會。正是由於患者、捐贈者和器官之間的複雜關係網,令移植手術議題複雜程度獨一無二。