人生是一個白痴講述的故事,喧嚷而憤怒,卻沒半點意義。

(Life…is a tale told by an idiot, full of sound and fury Signifying nothing.)

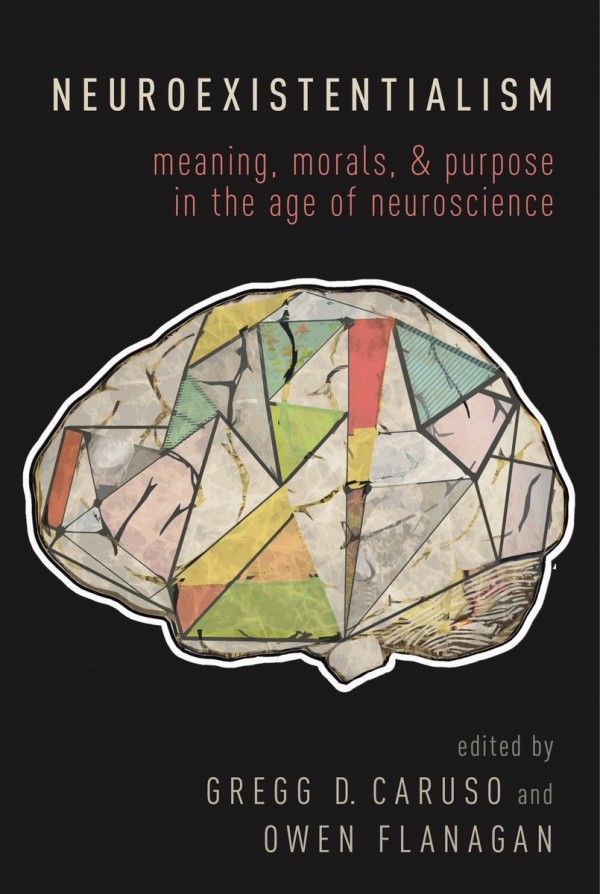

這莎士比亞悲劇「馬克白(Macbeth)」名句,經歷 400 多年依然歷久不衰,更得到神經科學再三驗證。現今神經科學對人腦研究的成果豐碩,把人的行為個性理解成純粹物理機制,靈魂沒有存在位置、人生彷彿沒意義可言,無疑為我們帶來存在的焦慮。美國哲學家 Owen Flanagan 與 Gregg Caruso 因此提出,我們要在神經科學的時代裡,承繼尼采與沙特兩代的存在主義精神,展開第三波存在主義,把人從虛無深淵拯救出來,他們稱之為 —— 神經存在主義(Neuro-existentialism)。

自由意志不過大腦假象?

根據作家 Ephrat Livni 在網站 Quartz 撰文介紹,即使普羅大眾未必在意神經科學的研究,但杜克大學哲學兼神經生物學系教授 Owen Flanagan 與紐約州立大學哲學系教授 Gregg Caruso 指出,其結果還是潛移默化我們的自我認知,使社會整體陷入「神經存在主義」的焦慮之中。

存在主義不似學院派哲學有清晰體系,在哲學史上向來難以定義。Caruso 和 Flanagan 認為,存在主義是一套重構存在意義的哲學,是回應社會或政治深刻轉變下,人類自我價值根基崩解而觸發的存在焦慮。

根據他們的理解,第一波存在主義思潮出現在 19 世紀,以齊克果、杜斯妥也夫斯基及尼采為代表,其中尼采便嘗試在「上帝已死」的處境下,尋找克服虛無主義的辦法。20 世紀經歷第二次世界大戰和大屠殺,人命賤如草芥,社會對人性的傳統信仰瓦解,以沙特、卡繆、西蒙波娃為首的第二波存在主義隨之而起,在價值失落的處境下思索存在的意義。

但踏入 21 世紀,過去的存在主義思想已不足回應新時代之難,現在焦慮源頭不再是宗教和政治,而是源於現代科學。科學在人文學科樹立的權威,把我們所有感知經驗解釋為神經反應,自我和自由意志都只是大腦形成的假象,推翻每個人擁有獨特個性的信念;當我們的經驗全憑大腦神經反應,靈魂之說便再沒有立足之地,一切只會隨大腦死亡而消逝。

假如我們只是連串物理作用而成,人生決定都全憑大腦而非心靈,主體能動性(agency)不過是假象,那麼尼采構想中不斷自我超越、可戰勝虛無主義的「超人」(Übermensch)都難再成立。存在主義劇作家貝克特(Samuel Beckett)曾寫下、表現生存意志的台詞 ——「我沒有辦法繼續下去。我會繼續下去」(I can’t go on, I’ll go on) ,如今亦僅被理解為物理機制的作用。

重建存在意義的補完計劃

究竟身處這個神經科學的時代,我們怎樣才可重構存在的意義?Caruso 和 Flanagan 認為,神經科學的發現與存在意義可以並存。他們去年編撰新書 Neuroexistentialism: Meaning, Morals, and Purpose in the Age of Neuroscience,結集來自不同的學術論文,同樣嘗試把大腦運作納入考量,以重新思考存在價值。

在這部論文集中,知名心理學兼認知神經科學學家 Michael Gazzaniga 指出,我們能夠推理、記憶、感知和判斷,確實是大腦的認知機制使然,我們從而衍生出社會行為,能夠關顧他人的感受,但「責任感」終究不是源於大腦,而是源自社會層面「人與人社交互動下的必然結果」。

布蘭戴斯大學副研究員 Thomas Clark 利用科學重新肯定人類的道德,他認為由於人類的利他主義、合作、同情心與感情都是「生物學上的預設」,因此道德根本不用上帝維繫,人類本身就有關顧他人感受的能力。「對道德基礎的焦慮本身,正是我們事實上擁有道德本性的證明,了解到我們是由卑微的化學物質,譬如催產素(oxytocin)和抗利尿激素(vasopressin)所構成,並不會削弱我們的道德能力。」

加州理工學院宇宙學家兼物理學家 Sean Carroll 的論文則延伸到神經科學以外,探討古典力學、量子物理學、時間與突發現象的本質,從而指出宇宙不存在根本的意義,但他認為在人類的維度裡,我們依然可以為生命確立意義。即使浩瀚宇宙不存在可追逐的終極目標,但人類依然可以有目的地行動。

Caruso 和 Flanagan 認為,否定科學是無法挽救上帝、靈魂、自我與個性的傳統信念。對於存在的意義和價值,這些學者表現出樂觀,卻沒有推翻科學研究成果。他們試圖在神經科學的新基礎下,重塑我們的自我認知,正如前兩代存在主義者般,思索時代帶給我們的共同課題。