古往今來,無數哲人都夢想要建立一個摒棄邊界、和諧平等的理想世界。但美國布朗大學歷史系副教授奇絲(Holly Case)卻提出異議,她宣稱人類並不真正懼怕有區隔而分裂的世界,人類真正的恐懼是差異被消弭,萬事萬物喪失獨特性的同質化世界,這種恐懼甚至是超越左右翼政治分野。

在猶太教與基督教的末世論中,存在著兩種對天堂截然不同的憧憬。其一出自先知以賽亞(Isaiah)筆下:「豺狼必與綿羊羔同居,豹子與山羊羔同臥;少壯獅子與牛犢並肥畜同群;小孩子要牽引他們。」簡而言之,塵世間所有衝突、矛盾、不平等終將消失,萬物將和平共存。

另一幅天堂景象卻與此相反,猶太教「塔木德」(Talmud)如此描繪:「在我看到的身後世界,所有秩序都是顛倒:高位的處於低位,低位的處於高位。」基督宗教的「馬太福音」則寫道:「這樣、那在後的將要在前、在前的將要在後了。」這裡所許諾的天堂都不是平等和諧,所有階級等第保留下來,只是把現世秩序翻轉了。

奇絲認為,兩種如此矛盾的天堂意象,持續纏繞著人類對未來、慾望和恐懼的感知,折射成近代不同的政治想像。1848 年的「共產黨宣言」中,馬克思警告,資本主義宰制下的世界正面臨同質化危機,資產階級「按照自己的面貌為自己創造出一個世界」,但馬克思斷言資本主義最終會無法克服內在矛盾而崩解。列寧後來確立以「無產階級專政」為手段,把資本主義階級秩序顛倒過來,以無產階級為主人,並以邁向真正平等的共產主義為目標。

右翼思想家亦有同質化的疑慮,但資本主義不是癥結,平等理念才是同質化的元兇,他們相信平等違反自然定律。1899 年,英裔德國右翼哲學家張伯倫(Houston Stewart Chamberlain)在著作 The Foundations of the Nineteenth Century 主張,不平等才是自然,「沒有非凡事物不是由『專門化』造就而成;不論是人還是動物,如此的專門化成就了高貴的種族。」法國白人民族主義者雷諾加繆(Renaud Camus)去年出版的著作 You Will Not Replace Us! 同樣宣稱:「平等…… 摧毀其觸及的一切……」。

縱然左右翼對資本主義和自由主義有不同見解,但他們同樣視之為同質化的威脅來源。對部分右翼而言,遊走國際的猶太人是罪魁禍首,資本主義和共產主義都是他們的手段;對左翼而言,資本家形象隨歷史演變,新自由主義則是其利益的最新化身,透過私有化把一切網羅於全球資本主義市場之中。

奇絲認為,兩者在構想人間天堂的過程中,同樣召喚了人類對同質化的恐懼,以動員群眾支持。如此一來,究竟左右翼面對同質化有何根本的分別?

左翼的憂鬱,右翼的衝勁

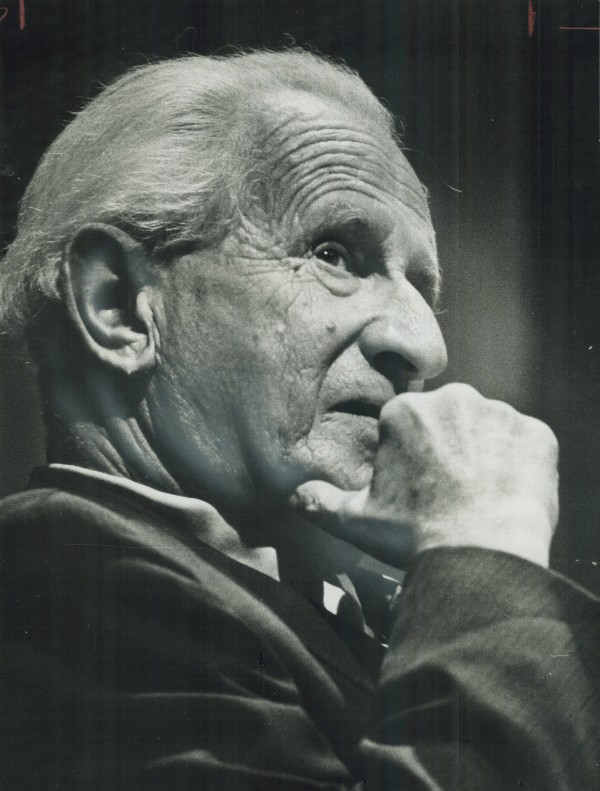

1964 年,左翼哲學家馬庫色(Herbert Marcuse)在名著「單向度的人」(One-Dimensional Man)中,表達對消費主義支配下社會變得單向的焦慮,就連文化都無可倖免:

如果工人與他的雇主享受同樣的電視節目,到同一個度假勝地去玩,如果打字員和他雇主的女兒打扮得一樣花枝招展,如果黑人(Negro)擁有一輛佳特力(Cadillac)汽車,如果他們都讀同一份報紙,那麼這種同化…… 便是維繫著當權者的地位……

但奇絲斷言,馬庫色對同質的焦慮感,終究是出於自身的「高等文化」位置受威脅而來,也就是利益決定了他的立場;至於雷諾加繆等右翼思想家的恐懼,相信是源於自身的種族和文化優越地位受動搖。職是之故,奇絲斷定這些思想家是把自身焦慮,投射為集體普世的同質化焦慮,但實際上他們同樣利用自身影響力,使世界更加趨同。

奇絲認為,左右翼最終有所不同之處,在於左翼傾向認定邁向同質是無可避免的一步。馬庫色在 1964 年寫道:「辯證理論沒有被拒斥,但它無法提供解救藥方。」意大利馬克思主義思想家貝拉迪(Franco Berardi)在 2011 年寫道:「日常生活已準備好受商品無限制的統治。從這個角度來看,法西斯主義、共產主義和民主根本沒區別……」

很多左翼思想家的理論,都鉅細無遺地分析社會文化體制,如何對人類構成無孔不入的權力宰制。奇絲認為,著名哲學家傅柯(Michel Foucault)和伽塔利(Pierre-Félix Guattari)都提出類似的悲觀圖景,其理論鮮少提供個體反抗的可能,以致左翼分子經常陷於意大利歷史學家特拉韋索(Enzo Traverso)稱之為「左翼憂鬱」(Left-wing melancholia)的愁緒之中。

另一邊廂,右翼分子往往充滿著求勝的衝勁。2009 年俄羅斯極右哲學家杜金(Alexander Dugin)宣稱,在對抗自由主義的戰鬥中,「未來掌握在我們手裡,未來是開放而不是命定的」。2017 年匈牙利右翼總理歐爾班(Viktor Orbán)回顧過去一年,把所有不似預期的發展,都形容為掃走一成不變的悶氣:「充斥著興奮、驚訝,使人摸不著頭腦、愁眉鎖眼、也叫人擦亮眼睛。」

奇絲因此提出有趣的結論,她認為左翼過分強調體制的制約,把資本主義同質化視為必然命運,結果只是作繭自縛,也變相肯定右翼的焦慮,而無法為現實提供替代的解釋方案。結果,左翼往往因預見右翼崛起而自覺分析準確,但右翼也因為左翼的坐以待斃而自覺邁向勝利,兩者吊詭地相互依存。