在極端獨裁的國度,政府為了把人民滅聲,時會有非法綁架、禁錮和謀殺異見者的情況。根據國際特赦組織的報告,在某些國家,被失蹤者數字可以是以 10 萬計。這些人可能只是普通青年,也可能是政治、宗教領袖例如西藏班禪。這些被失蹤的案件,除了代表一個個本來可以精彩燦爛的人生,同時也纏繞受害人親友的一生。

2019 年,柏克萊加州大學社會學家 Jacqueline Adams 在學術期刊 Human Rights Review 撰文,以皮諾切特(Augusto Pinochet)軍事獨裁時期的智利為例子,深入探討被失蹤者親友的生活經歷。以往有關被失蹤者親友的研究,多數聚焦於他們的尋親行動,如何呼應整個民主人權運動、揭露政權黑暗,以及在轉型正義、尋找真相的過程中,扮演甚麼角色。Adams 是少數學者會從個人層面研究這些案件對親友的影響。

1970 年智利民主選舉中,社會黨領袖阿葉德(Salvador Allende)當選總統,並進行一連串社會主義改革。然而在冷戰背景下,右翼軍隊領袖皮諾切特獲得美國支持,策動政變推翻民選政府,開展長達約 17 年的軍事獨裁。在獨裁時期,智利政府犯下多種人道罪行,先是查封所有左翼組織、審查媒體,繼而在全國多處建立秘密囚室,無理拘禁、毆打異見者,有人被流放,有人被殺害。估計有超過 4 萬人受到各種程度的折磨,其中 3,000 人遇難,1,000 人依然失蹤。

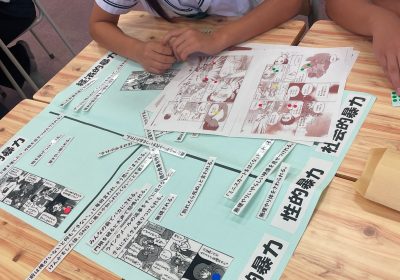

Adams 走訪各地,訪問了 18 名被失蹤者親友,又以視覺分析的方法,研究親友的藝術作品。受害人通常是聖地牙哥低收入社區的年輕男性,他們有些是智利社會黨、智利共產黨或革命左翼運動(Revolutionary Left Movement)的成員,事發時多數與家人同住。國家情報局(DINA)的人員會到受害人住所一帶徘徊,待受害人出現,把他們拉上沒有車牌號碼的汽車,然後跟其親友說受害人會很快回來。可是,最後很多案件都會音訊全無。

當受害人失蹤後,其親友們人生都從此改寫。最直接是情緒問題,親友把他們的狀態稱為 el Dolor,西班牙文有極端痛苦的意思,心靈再沒法得到平靜,時常處於悲痛、沮喪和無助的狀態,部分受訪者出現自殘傾向,要接受治療。親友也再無法維持本來的日常生活,他們精力都花在四處尋找失蹤者之上,而搜索過程以年為單位。如果父親要工作,就由受害人母親負責搜尋,有時候她們會因獨留年幼子女在家而長期焦慮,也有人因奔波勞碌而身心崩潰。

有些失蹤者本來是家庭收入支柱,家人因此陷入財政困難。一名受訪者 Daniela,家中有五人失蹤,全部都是男人,但她自己要四出搜尋他們,所以很難找到穩定的工作。有些親戚和朋友更會刻意疏遠受害人一家,擔心會禍連自己,受訪者 Elena 的兒子失蹤後,她哥哥甚至透過法律行動脫離親戚關係。有時候是受害人親友自我孤立起來,因為他們感到不安全,不知道身邊的朋友和鄰居會不會是國家情報局的人員,甚至是當初告發摯親的人。

他們唯有加入協助受害人親友的志願組織,有些由宗教領袖建立,例如 1973 年成立的「和平合作委員會」(Comité Pro Paz),也有自發組織如「被拘禁和失蹤者親友會」(Association of Relatives of the Detained and Disappered)。組織會分發一些可以在家完成的工作,讓他們早上尋人,晚上工作;亦會提供法律支援、發起集體行動,甚至聯繫外國傳媒和政客。他們透過這些機構重建社會聯繫,儼如第二個家庭。

1989 年,隨著冷戰走向末期,皮諾切特面對國內外壓力最終同意舉行和平民主大選,他在 1990 年正式下台,至今 30 年。可是,依然有上千名失蹤者還未找回,家人依然在國內外媒體尋親,對她們來說,公義和真相還未來臨。