韓國與日本,電影與小說,李滄東與村上春樹。

彼此相像之處,大概都喜歡在作品裡滲入恆河沙數的象徵意義,刻意開放留白,給予觀賞者自行解讀。

分別是村上春樹的文字始終較大眾化,讀他的小說,即使沒有全然接收一些符號訊息,仍能從奇情的文字、慵懶的氛圍,洋化的中產細節中獲得莫大的閱讀快感。

相反,李滄東的電影語言比較嚴肅,冗長艱深,筆觸寫實,說的大多是實在的韓國人民題目,雖不致於藝術電影,跟大眾口味仍存在著距離。

這兩條創作弧度,交叉於「燒失樂園」。

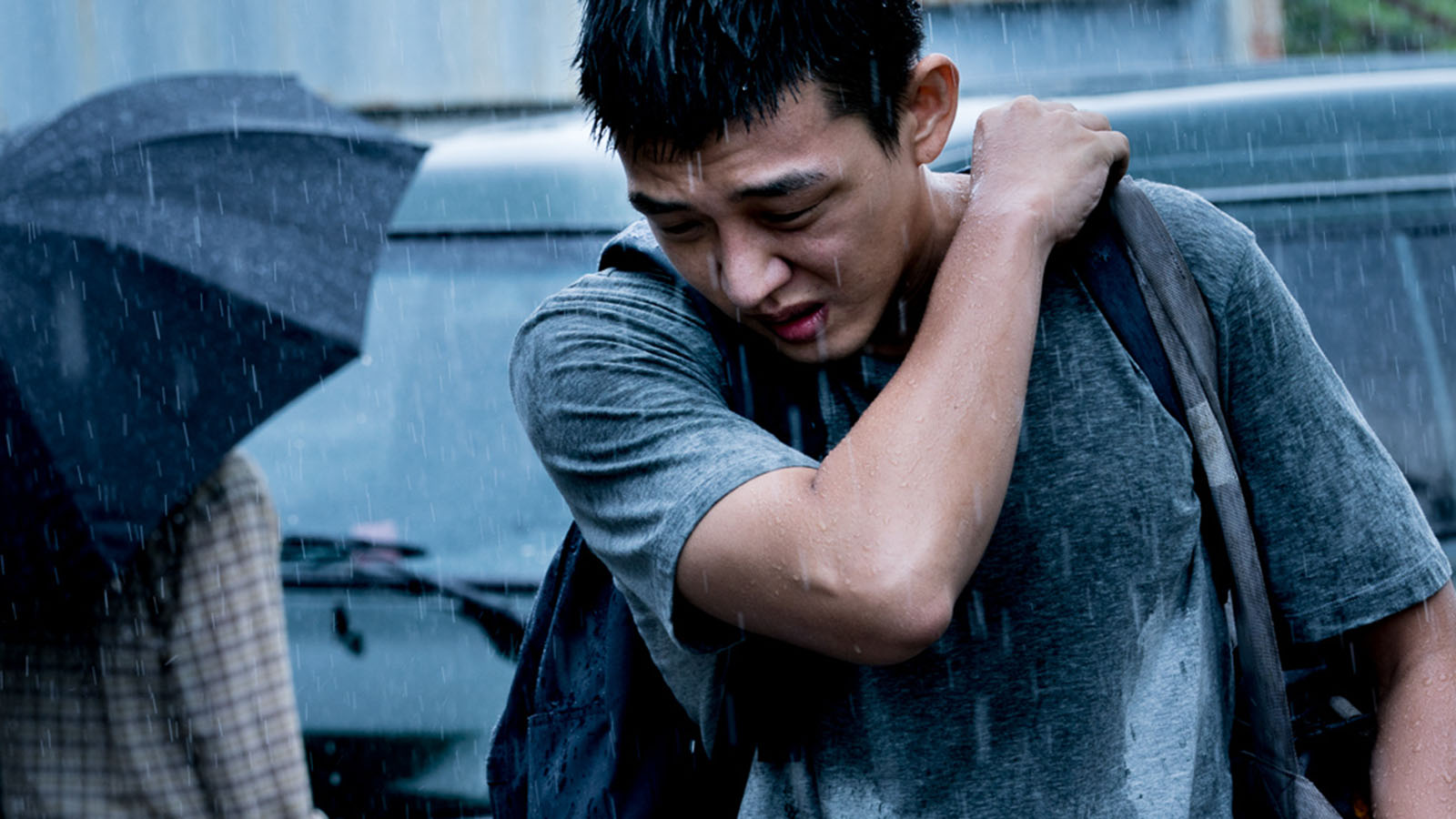

改編自村上春樹的短篇小說「燒掉柴房」(又譯「燒穀倉」),電影說的是一個自稱渴望當作家,實際「撈散」的廢青;一個滿身卡債,卻人窮志不窮想要周遊列國的大想頭少女;一個家境是贏在起跑線,卻有著燒毀農舍倉房的奇怪嗜好的高富帥男子。3 個韓國青年之間的奇情故事。

相比於李滄東的「綠洲」、「密陽」等文學調性的前作,「燒」用一個懸疑故事包裝,以女主角突然失蹤來產生漩渦,其實是李滄東較易入口的一次。

表達方式比較接近觀眾,戲中人物的經歷也比較平白,劇情設置卻仍然充滿野心,處處出現充滿深度的象徵和探索 —— 女主角「剝橘子」的啞劇遊戲、男主角替她餵養的貓、童年無人記得的水井、豪宅的廁所裡的神秘首飾盒…… 講的都是有和無,存在與虛構,真實與幻想之間的模糊。

空氣中到底有沒有橘子、那隻像薛丁格的貓般神秘的寵物到底存不存在、高富帥到底有沒有真的燒掉倉房,或最核心的,女主角到底有沒有被燒掉,眼睛看不見的是否就不存在?電影中都沒有解答。

我們就像在田野上跑步的男主角,每天喘著氣去巡跑,吃力想找出一絲線索,看到的卻只有謎,還有霧。

因為世界本身是個大謎題,不存在預設答案。

李滄東說這是一部關於憤怒的電影,所以他把威廉.福克納(William Faulkner)的另一個短篇「燒馬棚(Barn Burning)」中,有關兒子面對父親用暴力來回應社會的人物關係,也借來放進了男主角與他父親的故事裡。

法院裡,面對被定罪的父親,男主角似乎是那麼的冷靜、旁觀、虛無。彷彿這一切都是他面對不來,無法理解的一堆抽象符號。

今天,不止是韓國,世界各地的年輕人還不一樣,手機上的新聞訊息日日新鮮日日甘,光怪陸離的世界叫人無法詮釋。不論是房屋、就業、抑或任何其他的社會問題,都是一個無解的僵局,未來不見得會好轉,面對缺乏希望的將來,年輕人都是束手無策,不是無力,而是無感。

上帝拋出了謎題,上一輩交出了爛攤子,年輕人唯有執屎。

李滄東用冷靜的畫面道出這絕望中的怒,電影中 3 個年輕人也是社會的流放者,感受到生活的缺失和虛無,各自尋找著出口。女主角說,世界上有「小饑餓」和「大饑餓」,前者為了肚子的溫飽而煩,後者為了人生意義上的溫飽而煩。她從非洲學會了「飢餓之舞」,回到韓國後,在秋日的黃昏裡脫下衣裳,在魔幻時刻裡起舞,就像人類的祖先,在沙漠中會以同樣的舞蹈來尋求世間的意義。

這種舞蹈,一如男主角在片尾忍無可忍的爆發,一如年輕人們在現實社會中抗爭。在短暫的時間軸看來,終究可能是無意義,無效果,無解的。

卻在歷史的漫長裡,這滄海一瞬,年輕人們的姿態,是美麗又耀眼。

接著,一如村上春樹的原文中的最後:「十二月又來臨,冬鳥仍飛過頭頂,我的年紀又大了一歲。」直到年輕人都變成老年人,缺失變成了既得,熱血變成了冷血,世界依然無解。

爛攤子又會繼續留給下一班年輕人。